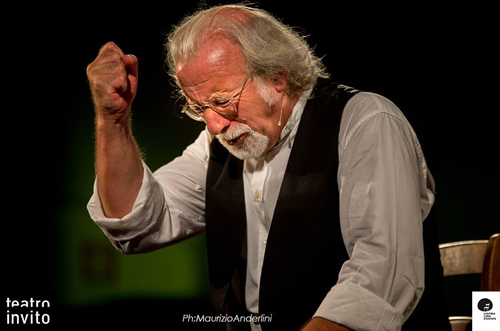

CASATENOVO – «Noi siamo nel disegno, e il disegno ci sfugge», dice Skowronek per consolare il protagonista Mendel Singer, frase che forse rappresenta al meglio il Giobbe di Joseph Roth interpretato da Roberto Anglisani. Inserito nel cartellone di L’ultima luna d’estate, lo spettacolo è andato in scena venerdì 1 settembre nell’oratorio della Parrocchia di San Gaetano a Casatenovo e ha visto l’attore confermarsi come un importante esponente del teatro di narrazione italiano. Sì, perché non era semplice portare in scena un adattamento del romanzo di Joseph Roth, forse il più bello e intenso del filone che lo scrittore ha dedicato all’ebraismo orientale e alla sua diaspora.

CASATENOVO – «Noi siamo nel disegno, e il disegno ci sfugge», dice Skowronek per consolare il protagonista Mendel Singer, frase che forse rappresenta al meglio il Giobbe di Joseph Roth interpretato da Roberto Anglisani. Inserito nel cartellone di L’ultima luna d’estate, lo spettacolo è andato in scena venerdì 1 settembre nell’oratorio della Parrocchia di San Gaetano a Casatenovo e ha visto l’attore confermarsi come un importante esponente del teatro di narrazione italiano. Sì, perché non era semplice portare in scena un adattamento del romanzo di Joseph Roth, forse il più bello e intenso del filone che lo scrittore ha dedicato all’ebraismo orientale e alla sua diaspora.

Un romanzo breve ma allo stesso tempo epico, che racconta le vicende del maestro Mendel Singer e della sua famiglia nella prima metà del Novecento, tra un piccolo villaggio della Volinia russa e New York. Un novello Giobbe, il personaggio, costretto a subire innumerevoli lutti, sino al riscatto e al grande miracolo finale di un romanzo potente, dove le tematiche legate alle peripezie degli ebrei orientali si fondono a quelle universali dei rapporti familiari e ai riferimenti biblici che si intrecciano perfetti nell’opera di uno scrittore che, tra le altre cose, è stato anche uno dei migliori cantori della finis austriae. E ancora la complessa caratterizzazione dei personaggi del romanzo (tra gli altri spicca la meravigliosa figura della moglie Deborah), tutti in balia del destino segnato dal passaggio della Grande Storia del Novecento, dalla guerra russo-giapponese alla prima guerra mondiale.

Un compito davvero difficile, quindi, che però sembra, già dalle prime battute, superato dall’attore, grazie anche al pregevole adattamento di Francesco Niccolini, che riesce nel suo copione a seguire la storia con un abile lavoro di sintesi. Questo senza perdersi i punti essenziali del romanzo ed esaltando alcuni passaggi con azzeccate scelte drammaturgiche.

Un compito davvero difficile, quindi, che però sembra, già dalle prime battute, superato dall’attore, grazie anche al pregevole adattamento di Francesco Niccolini, che riesce nel suo copione a seguire la storia con un abile lavoro di sintesi. Questo senza perdersi i punti essenziali del romanzo ed esaltando alcuni passaggi con azzeccate scelte drammaturgiche.

Sul palco Anglisani non ha nulla, solo una sedia come i grandi del teatro di narrazione. Ma l’attore riesce a conquistare sin da subito l’attenzione dello spettatore, è onnisciente ed entra nei personaggi in maniera perfetta, soprattutto in Mendel con le sue certezze e paure, che nel corso del monologo diventeranno insicurezze e limpide disillusioni. Anglisani prende per mano il pubblico e nella prima parte dello spettacolo lo porta a scoprire i riti e la vita di un mondo che non esiste più, spazzato via dalla furia del Secolo Breve. Si tratta di quell’universo ebraico orientale costituito da poveri e minuscoli shtetl, che per secoli hanno conservato tratti di tradizioni millenarie contaminandole con culture diverse e che hanno dato vita a quell’Yiddishkeit senza frontiere che oggi sicuramente manca a un’Europa infarcita di nazionalismi. Nel racconto dell’attore si percepiscono quei mondi e quel modo di pensare, quelle paure tipiche delle comunità ashkenazite dell’est Europa, come quella del tutto giustificata per i cosacchi, figure che per un ebreo russo sono state troppo spesso sinonimo di pogrom. Una realtà, questa, che però i membri della famiglia Singer dovranno lasciare (fatta eccezione per il povero Munuchim) alla volta di un nuovo mondo: l’America e in particolare il quartiere ebraico di New York, un nuovo luogo dove avere una nuova vita, mantenendo però le proprie tradizioni.

Anche qui Anglisani trasmette lo spaesamento di alcuni e lo stato d’animo di chi si ambienta e, come il figlio Sam/Schemarjah, diventa parte integrante dell’American way of life. Ed è proprio questa nuova terra il luogo in cui su Mendel si abbatteranno i lutti e le delusioni più grandi, dove crolleranno le convinzioni, fino al terribile desiderio di bruciare Dio, reo di avergli inflitto delle pene tremende, immeritate. Ingiusto, per il protagonista della pièce, punire così pesantemente un uomo che per tutta la vita ha sempre pregato con costanza e devozione. È in questi passaggi che l’attore dà il meglio di sé, con scene struggenti come la straziante morte di Deborah o il dialogo, dopo la morte di moglie e figlio e la follia della figlia, tra un determinato e allucinato Mendel e i suoi amici del quartiere. Un scena, questa, che come nel romanzo rappresenta la quasi perfetta trasposizione del dialogo tra Elifaz, Bildad e Zofar e il Giobbe biblico. Qui Anglisani riesce a rendere partecipi del tormento dell’uomo perso senza più Dio, ma allo stesso tempo fa emergere la nuova linfa di un Mendel paradossalmente più libero e più lucido, senza paure perché con nulla da perdere.

C’è spazio anche per l’umorismo nel Giobbe portato in scena a Casatenovo: memorabile, infatti, la figura del furbo e intrigante Kapturak, oppure la kafkiana esperienza di Mendel alle prese con la burocrazia russa per ricevere il visto per l’America. C’è tutto, insomma, nello spettacolo: umorismo, sofferenza, tragedia, ma anche riscatto, rinascita. Struggente, da quest’ultimo punto di vista, la narrazione dell’incontro del protagonista con un guarito Menuchim, che, in una sorta di rovesciamento dei ruoli, terrà questa volta lui stesso il padre sulle ginocchia, quasi a voler simboleggiare una rinnovata benevolenza divina.

C’è spazio anche per l’umorismo nel Giobbe portato in scena a Casatenovo: memorabile, infatti, la figura del furbo e intrigante Kapturak, oppure la kafkiana esperienza di Mendel alle prese con la burocrazia russa per ricevere il visto per l’America. C’è tutto, insomma, nello spettacolo: umorismo, sofferenza, tragedia, ma anche riscatto, rinascita. Struggente, da quest’ultimo punto di vista, la narrazione dell’incontro del protagonista con un guarito Menuchim, che, in una sorta di rovesciamento dei ruoli, terrà questa volta lui stesso il padre sulle ginocchia, quasi a voler simboleggiare una rinnovata benevolenza divina.

Quella di Giobbe è, in conclusione, una storia che riscopriamo ancora più incisiva raccontata con la forza dell’oralità, ma a farlo deve essere una voce serena e rassicurante (e quella di Anglisani lo è). Una storia, infine, che parla della vita, impossibile da decifrare e da prevedere, dove si può cadere e rialzarsi, dove nel disegno finale ci può essere un riscatto anche per il più umile essere sulla terra, anche per uno stupido maestro di stupidi bambini.

Daniele Frisco