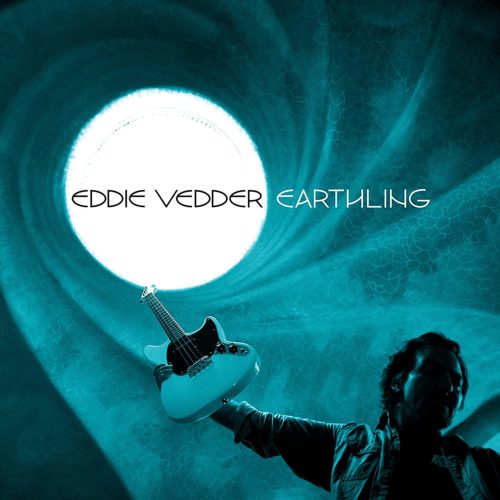

Dimenticate il capolavoro viscerale di Into the wild scritto per l’omonimo film di Sean Penn, il minimalismo esotico di Ukulele songs e pure la recente collaborazione con Glenn Hansard e Cat Power per la colonna sonora di Flag day, il cui regista è ancora Sean Penn; se due erano dei dischi concepiti come soundtrack e l’altro un esperimento dettato dal puro divertimento e amore di Vedder per l’ukulele, il nuovo Earthling si può considerare come il primo vero lavoro solista di Eddie Vedder, realizzato come album rock tout court, con tanto di band alternativa ai suoi Pearl Jam che regalano chitarre e ottimi arrangiamenti curati dal giovanissimo Andrew Watt.

Il nuovo album di Eddie Vedder è stato realizzato e impostato come se fosse la scaletta di un ipotetico concerto, dove quasi ogni canzone propone arrangiamenti che rimandano al sound degli anni Ottanta nei quali è cresciuto il giovane Vedder, oltre che contenere un riferimento più o meno esplicito verso un artista che nel corso degli anni ha contribuito alla formazione del futuro leader dei Pearl Jam, con tanto di ospiti nei brani finali del disco – Stevie Wonder, Elton John e Ringo Starr – come per ogni show che si rispetti.

L’apertura di Earthling è affidata all’ipnotica Invincible, un brano in bilico tra il cantato e il recitato come se fosse un’introduzione o un benvenuto al concerto che sta per iniziare, con rimandi a certi episodi del Peter Gabriel solista e un ritornello che funziona alla grande: “Ah, invincible, when we love, oh, when we love…”. Un potente punk-rock in stile Pearl Jam più graffianti affiora nella successiva Power of right, mentre Long way è un tributo apertamente dichiarato a Tom Petty, fra chitarre ariose che ricordano Free fallin’ e la preziosa presenza di Benmont Tench, storico tastierista proprio degli Heartbreakers dell’indimenticato rocker della Florida. Brother the cloud, terzo estratto dal lavoro, è un bel rock up-tempo simile a brani più recenti dei Pearl Jam come Amongst the waves, dedicata da Vedder a un fratello scomparso di recente, ma con l’ombra dell’amico fraterno Chris Cornell che aleggia comunque fra i versi del testo: “I had a brother, but now my brother is gone, oh, I search the sky for a glimpse of his blue eyes and there I find his image in the clouds…”. La successiva Fallout today celebra negli arrangiamenti l’amore di Vedder per i R.E.M. e la musica di Micheal Stipe, mentre con The Dark è impossibile non pensare al vero Boss della musica americana, ovvero allo Springsteen di No surrender e Dancing in the dark: “These nights with the sky still full of stars, oh, I’m gonna find you in the dark, I’ll find you in the dark…”.

L’apertura di Earthling è affidata all’ipnotica Invincible, un brano in bilico tra il cantato e il recitato come se fosse un’introduzione o un benvenuto al concerto che sta per iniziare, con rimandi a certi episodi del Peter Gabriel solista e un ritornello che funziona alla grande: “Ah, invincible, when we love, oh, when we love…”. Un potente punk-rock in stile Pearl Jam più graffianti affiora nella successiva Power of right, mentre Long way è un tributo apertamente dichiarato a Tom Petty, fra chitarre ariose che ricordano Free fallin’ e la preziosa presenza di Benmont Tench, storico tastierista proprio degli Heartbreakers dell’indimenticato rocker della Florida. Brother the cloud, terzo estratto dal lavoro, è un bel rock up-tempo simile a brani più recenti dei Pearl Jam come Amongst the waves, dedicata da Vedder a un fratello scomparso di recente, ma con l’ombra dell’amico fraterno Chris Cornell che aleggia comunque fra i versi del testo: “I had a brother, but now my brother is gone, oh, I search the sky for a glimpse of his blue eyes and there I find his image in the clouds…”. La successiva Fallout today celebra negli arrangiamenti l’amore di Vedder per i R.E.M. e la musica di Micheal Stipe, mentre con The Dark è impossibile non pensare al vero Boss della musica americana, ovvero allo Springsteen di No surrender e Dancing in the dark: “These nights with the sky still full of stars, oh, I’m gonna find you in the dark, I’ll find you in the dark…”.

Verso metà del disco si rallenta drasticamente con The haves, l’unica vera ballata presente nel disco e secondo singolo scritto per piano e voce, con un testo non banale che si sofferma sul senso del possesso e sulle disuguaglianze presenti nelle nostre società: “We want what we need, we need what’s above, we find ourselves reaching for something above, but we’ve got enough, all of the haves, they have not, not got half of what we got, they’re wanting more, I’m just wanting you, oh, better believe me, all I’m begging of you…”. Torna ancora un punk-rock forsennato in stile Ramones nella discreta Good and evil così come nella più convincente Rose of Jericho, con un bel ritmo che rimane in testa fin dal primo ascolto. Restando nell’ambito dell’ipotetico concerto di cui si accennava inizialmente, arriva l’ora dei bis e degli ospiti illustri presenti in questo disco: Try è un rock-blues sostenuto e arricchito dall’armonica di Stevie Wonder che funziona ma non colpisce più di tanto, mentre il pianoforte di Elton John colora di gioia ed entusiasmo la successiva Picture, anch’essa gradevole ma niente più. Un ultimo tributo nemmeno tanto celato e decisamente sentito nei confronti dell’influenza che hanno avuto i Beatles su Eddie Vedder è rappresentato dalla bellissima Mrs. Mills, una ballatona per chitarra e pianoforte che nel finale ospita Ringo Starr, cita nel testo John Lennon e Paul McCartney (“Mrs. Mills waits down the stairs, crimson carpet leads you there, leaving broken hearts, a trail of those who dared, Mr. Wonder, then Sir John, Miss Madonna played by Paul, even royalty, they have to leave by dawn…”) e che deve il titolo al nome che i Fab Four avevano dato al loro pianoforte presente negli studi di Abby Road. A chiudere il nuovo Earthling, ecco l’ultimo ospite del lotto, forse meno illustre rispetto ai precedenti, ma non meno importante per la storia personale del leader dei Pearl Jam: Edward Louis Severson Jr, ovvero il padre biologico di Eddie Vedder, che compare nella conclusiva On my way con un campionamento della propria voce rinvenuto di recente da un amico del cantante americano.

Earthling è un vero e proprio album di canzoni rock nel quale Eddie Vedder dichiara tutto il suo amore e la sua gratitudine per la musica e gli artisti che l’hanno formato durante gli anni della propria crescita umana e musicale: apertura e chiusura sono affidate a due brani in bilico fra il cantato e il recitato (Invincible e On my way), mentre nel mezzo si alternano brani dall’anima prettamente punk-rock (Power of right, Good evil e Rose of Jericho), ballad più riflessive (The haves) e pezzi orientati a un sano classic-rock d’annata (Long way, Brother the cloud, Fallout today, The dark), con tanto di ospiti illustri nel finale (Try, Picture e Mrs. Mills).

L’unico dubbio che si può sollevare nei confronti di un lavoro come Earthling è legato al motivo per cui un artista del calibro e con il successo planetario di Eddie Vedder possa sentire l’esigenza di intraprendere un percorso parallelo a quello più che fortunato che ha ottenuto con i Pearl Jam: il sound che generano da trent’anni a questa parte Vedder e compagni è un’alchimia unica e irripetibile per ogni fan del gruppo di Seattle; quindi, come succede con i side-project degli altri membri della band, dal momento che si sottrae un elemento a quella somma perfetta, anche Earthling non può che essere una parte di quell’equazione, l’altra faccia di un Vedder che si mostra senza remore in un disco molto gradevole e curato, ma comunemente terrestre laddove i lavori coi Pearl Jam – soprattutto quelli dei primi anni ’90 come Ten, Vs., Vitalogy, No code e Yield – erano qualcosa di ben superiore e umanamente irraggiungibile.

Matteo Manente