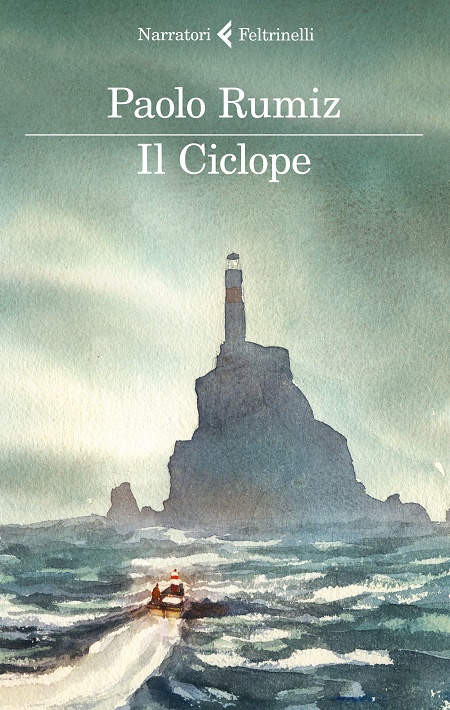

LECCO – Il tempo pare dilatarsi, i pensieri si fanno più ermetici, la natura non è più da contemplare stupidamente, bensì da ascoltare e capire, perché lei sì che sa cogliere l’imminente arrivo di un pericolo. Tre settimane su uno scoglio disabitato, lontano da tutto eppure al centro di tutto, circondato quasi ovunque da precipizi e su cui si erge, proprio sull’orlo della scarpata, un faro altissimo, uno dei più alti del mondo se si considera la montagna su cui svetta. È un viaggio immobile quello che Paolo Rumiz ci racconta nel suo ultimo libro, Il Ciclope, una riedizione di un reportage che molti di noi avevano già avuto occasione di leggere sulle pagine de La Repubblica e che ora si fa libro da sfogliare, su cui appuntare impressioni, da cui trarre spunti.

Un volume che parla di viaggi, certo, ma di quelli che portano alla scoperta soprattutto di se stessi: tre settimane su una piccola isola del Mediterraneo e in compagnia solo dei faristi e della natura. Un’isola che attrae come una calamita, meta sognata per anni interi e di cui l’autore, finalmente ospite su questo scoglio, non fornisce il nome (e chiede al lettore di rispettare questo silenzio affinché un luogo benedetto non venga invaso dall’orda degli infedeli), pur disseminando nel testo un numero talmente elevato di indizi da non lasciare dubbi.

Un volume che parla di viaggi, certo, ma di quelli che portano alla scoperta soprattutto di se stessi: tre settimane su una piccola isola del Mediterraneo e in compagnia solo dei faristi e della natura. Un’isola che attrae come una calamita, meta sognata per anni interi e di cui l’autore, finalmente ospite su questo scoglio, non fornisce il nome (e chiede al lettore di rispettare questo silenzio affinché un luogo benedetto non venga invaso dall’orda degli infedeli), pur disseminando nel testo un numero talmente elevato di indizi da non lasciare dubbi.

Un viaggio immobile e introspettivo, perché quando ci si ritrova fermi in un luogo privo di distrazioni comuni, lontano da Internet, dai media, dai templi del consumismo, allora si affinano i sensi, la natura e i pensieri si riempiono di significati diversi, nuovi. Si impara ad ascoltare e a riconoscere il vento, o l’urlo dei gabbiani per la morte della luce, poco prima del tramonto; si impara a vedere nel buio, a riconoscere le costellazioni; si intuisce cosa volesse dire navigare senza satellitare, orientandosi grazie alle stelle, ai venti, alle lanterne insonni; si impara, ancora, a dare un valore diverso alle piccole cose, perché qui sì che si sperimenta l’esauribilità delle risorse e ogni boccone è un’eucarestia.

E un po’ proviamo a immaginarlo anche noi, scorrendo le pagine, questo percorso che ha qualcosa di mistico: un viaggio che di certo non è facile intraprendere, a cui non tutti sono pronti, e che in questo libro si fa occasione per dare spazio a ricordi sparsi. Altre isole del Mediterraneo, parole di navigatori, descrizioni di fari visti altrove si inseriscono, qua e là, nel racconto, compongono un mosaico di esperienze, accrescono quel senso di libertà che, contrariamente a quanto si possa immaginare, è filo conduttore dell’intero libro. Libertà di spostarsi avanti e indietro nel tempo e nello spazio seguendo i pensieri dell’autore; libertà non tanto di andare quanto, in questo caso, di sostare, di prendersi del tempo, di sospendere le connessioni; libertà di dormire sotto le stelle, di apprezzare piccoli gesti, come l’attesa spasmodica del momento giusto per mantecare un risotto.

Rumiz incontra l’altissima lanterna, il ciclope capace di tagliare il buio con sciabole regolari, e quell’occhio di Polifemo gli insegna, potremmo dire, a guardare in modo nuovo. Perché il faro, in fondo, riesce a stare immobile, ancorato, anche quando fuori è tempesta. È punto fermo in una rete capillare di luci amiche dei naviganti che è figlia degli imperi, che supera il concetto di nazione e che nulla ha a che fare con gelosie protezionistiche. Un simbolo, questi fari, di un Mediterraneo che ha sempre mischiato cibi, usanze, lingue diverse e che oggi fatica drammaticamente a rinnovare questa sua straordinaria anima inclusiva, che si vede diviso in rive opposte, diviene confine, immenso cimitero.

Rumiz incontra l’altissima lanterna, il ciclope capace di tagliare il buio con sciabole regolari, e quell’occhio di Polifemo gli insegna, potremmo dire, a guardare in modo nuovo. Perché il faro, in fondo, riesce a stare immobile, ancorato, anche quando fuori è tempesta. È punto fermo in una rete capillare di luci amiche dei naviganti che è figlia degli imperi, che supera il concetto di nazione e che nulla ha a che fare con gelosie protezionistiche. Un simbolo, questi fari, di un Mediterraneo che ha sempre mischiato cibi, usanze, lingue diverse e che oggi fatica drammaticamente a rinnovare questa sua straordinaria anima inclusiva, che si vede diviso in rive opposte, diviene confine, immenso cimitero.

Un inno, il libro, al Mare Nostrum come casa di tutti, alla sete di mare e di scoperta, alla poesia che si nasconde in ruderi abbandonati lungo le coste, al rispettoso, quasi religioso silenzio che, come ci racconta lo scrittore triestino, accomuna tutti i navigatori quando passano sotto un faro.

Valentina Sala