La vita appesa a un filo, al possibile sparo, alla scelta di chi, protetto dalla sua postazione sicura, valuta chi sta passando, decide se fermarlo per sempre o lasciarlo procedere. L’ebbrezza malata data dal potere, dalla consapevolezza di essere – anche solo per qualche istante – al pari di una divinità. E il ritorno, ancora una volta, della banalità del male, giocata su quella riuscita immedesimazione tra noi che guardiamo e chi sparava, consci che lì, trent’anni fa, poteva esserci chiunque, un padre di famiglia, un atleta dalla buona mira, un cacciatore. O, ancora, la chiara percezione di una quotidianità stravolta e la presa di coscienza che, forse, non si è mai completamente al riparo, allora come oggi.

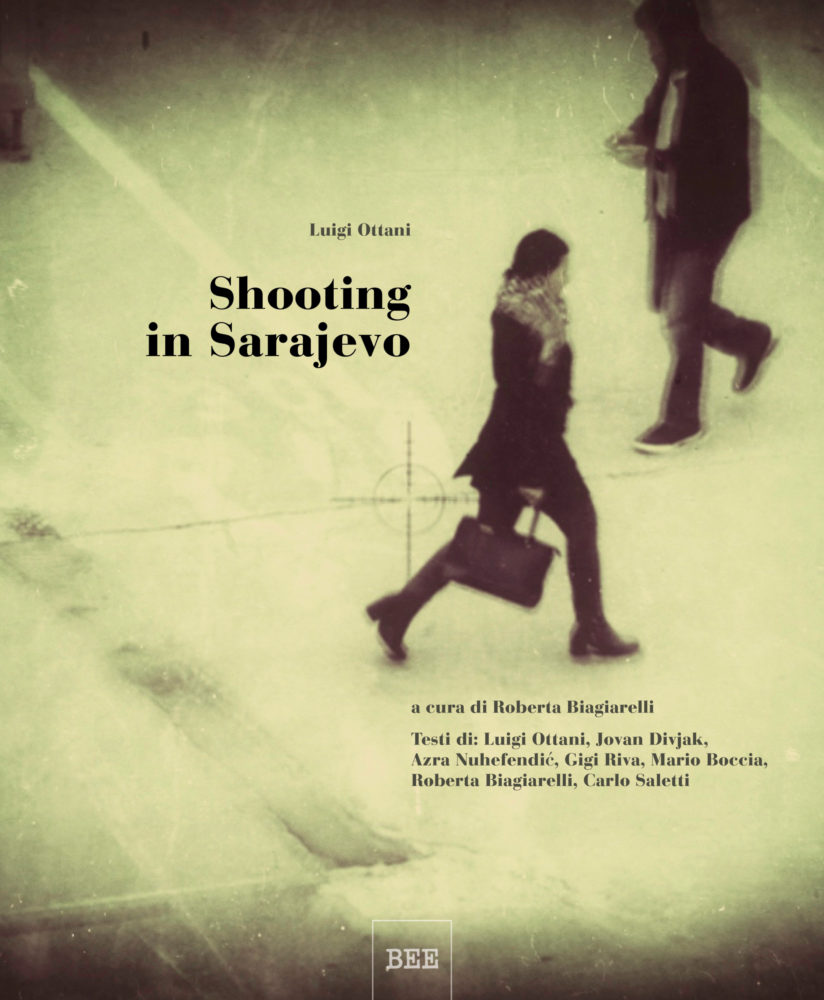

È una mostra su cui tornare a pensare, quella nata dal progetto e dal libro Shooting in Sarajevo: un’esposizione arrivata anche nell’Antico Granaio di Villa Greppi di Monticello Brianza nell’ambito della rassegna “1992-2022. La guerra in casa” del Consorzio Villa Greppi e che fino al 19 giugno propone alcuni degli scatti realizzati dal 2015 in poi dal fotografo Luigi Ottani. Un progetto che l’ha visto tornare, insieme all’attrice ed esperta di Balcani Roberta Biagiarelli, nei luoghi da cui tra il ’92 e il ’96 i cecchini hanno terrorizzato e tenuto sotto assedio i cittadini di Sarajevo, scattando proprio da lì le fotografie in seguito raccolte nel libro edito da Bottega Errante Edizioni e nella mostra a questo collegata.

È una mostra su cui tornare a pensare, quella nata dal progetto e dal libro Shooting in Sarajevo: un’esposizione arrivata anche nell’Antico Granaio di Villa Greppi di Monticello Brianza nell’ambito della rassegna “1992-2022. La guerra in casa” del Consorzio Villa Greppi e che fino al 19 giugno propone alcuni degli scatti realizzati dal 2015 in poi dal fotografo Luigi Ottani. Un progetto che l’ha visto tornare, insieme all’attrice ed esperta di Balcani Roberta Biagiarelli, nei luoghi da cui tra il ’92 e il ’96 i cecchini hanno terrorizzato e tenuto sotto assedio i cittadini di Sarajevo, scattando proprio da lì le fotografie in seguito raccolte nel libro edito da Bottega Errante Edizioni e nella mostra a questo collegata.

Qualcosa su cui tornare a pensare, quindi. Perché al di là dell’innegabile impatto visivo di un rapido sguardo, ciò che rende la mostra davvero interessante sono proprio le successive riflessioni. L’emozione del fotografo – appostato e fermo ad attendere le “vittime” degli scatti di oggi e protagonista di quella suggestiva sovrapposizione di piani tra lo shooting di uno sparo di allora e quello di una foto di oggi – diviene, se ci si prende un momento, la nostra emozione: noi siamo i cecchini; noi vediamo tutto senza essere visti, Panopticon moderno; noi osserviamo gli interni delle case, gli incroci, i panni stesi al sole, i bambini che giocano. Noi puntiamo quel mirino, viviamo l’attimo sospeso tra prima e dopo, ci sentiamo come in bilico, da una parte l’umanità e dall’altra l’irreparabile. Un tempo sospeso, quindi, riempito di significato anche dalla scelta tecnica del formato polaroid, qui utile a sottolineare l’irripetibilità, la gravità dello scatto. Così come dello sparo.

E sospesa è la vita di chi passa. Uomini, donne, bambini che ignorano di essere un obiettivo e che a noi appaiono visibilissimi: alcuni talmente vicini da poterci parlare, altri lontani ma ugualmente facile bersaglio. Tutti in un limbo, una diabolica roulette russa che decreta vita o morte, resa perfettamente, qui, dalla scelta di aggiungere il mirino in posizioni non scontate: appena prima o dopo della persona che cammina, al centro tra un bambino e un adulto, vicino alla finestra di una casa. Il soggetto è passato indenne? Oppure si sta avvicinando all’obiettivo? Chi sarà colpito dallo shooting? L’adulto o il bambino? «Io sparo a un bambino, perché la sua morte è anche quella del suo genitore», affermava con un certo orgoglio un cecchino. È un delirio di potenza che noi, lì davanti alle fotografie, riusciamo a sentire. Una dolorosa immedesimazione con chi prende la mira, spia e segue la sua vittima, sa di poter scegliere se uccidere o no. Perché quell’onnipotenza se l’è presa una persona come tante. Una persona banale. Comune.

Anche la sovrapposizione temporale, giocata tra le foto scattate in questi anni e che ritraggono la città e i suoi abitanti di oggi e la Sarajevo di allora evocata, diviene un ulteriore spunto di riflessione: uno scarto temporale che ci interroga sul senso di una quotidianità completamente stravolta. La donna che si allontana; le persone sulle strisce pedonali; l’uomo fermo al semaforo; la coppia con l’ombrello: li vediamo, oggi, muoversi per le strade della città, compiere azioni da tutti i giorni, vivere. Una quotidianità, quella di oggi, che grazie al mirino inserito in postproduzione rivela un inquietante senso di precarietà, capace di portarci con la mente ai giorni precedenti all’assedio. Anche allora si viveva. Anche allora nessuno immaginava. «Non ero preparata a diventare un bersaglio», «ci siamo addormentati in pace e ci siamo svegliati in guerra», scrive la giornalista bosniaca Azra Nuhefendić nel suo saggio per il libro Shooting in Sarajevo. Foto di oggi che paiono un monito. Perché nulla, neppure ora, deve essere dato per scontato. E perché «l’odio – come scrive il fotografo Mario Boccia nel libro collegato alla mostra – è una presenza costante nella storia dell’uomo», e «sentirsene immuni è un errore».

Anche la sovrapposizione temporale, giocata tra le foto scattate in questi anni e che ritraggono la città e i suoi abitanti di oggi e la Sarajevo di allora evocata, diviene un ulteriore spunto di riflessione: uno scarto temporale che ci interroga sul senso di una quotidianità completamente stravolta. La donna che si allontana; le persone sulle strisce pedonali; l’uomo fermo al semaforo; la coppia con l’ombrello: li vediamo, oggi, muoversi per le strade della città, compiere azioni da tutti i giorni, vivere. Una quotidianità, quella di oggi, che grazie al mirino inserito in postproduzione rivela un inquietante senso di precarietà, capace di portarci con la mente ai giorni precedenti all’assedio. Anche allora si viveva. Anche allora nessuno immaginava. «Non ero preparata a diventare un bersaglio», «ci siamo addormentati in pace e ci siamo svegliati in guerra», scrive la giornalista bosniaca Azra Nuhefendić nel suo saggio per il libro Shooting in Sarajevo. Foto di oggi che paiono un monito. Perché nulla, neppure ora, deve essere dato per scontato. E perché «l’odio – come scrive il fotografo Mario Boccia nel libro collegato alla mostra – è una presenza costante nella storia dell’uomo», e «sentirsene immuni è un errore».

Ma i singoli attimi che scorrono in questa mostra si fanno anche metafora di una città che, nonostante l’assedio, cercava un modo per continuare a vivere. Una città che, come raccontano sia Azra Nuhefendić che il giornalista italiano Gigi Riva sempre nel libro, imparava a contare i secondi tra uno sparo e l’altro, a conoscere il momento del cambio di turno – all’alba – tra i cecchini, a capire quali percorsi compiere per essere meno esposti agli spari. La vita che cerca modi per andare avanti. Per vincere la deriva disumana.

Ma i singoli attimi che scorrono in questa mostra si fanno anche metafora di una città che, nonostante l’assedio, cercava un modo per continuare a vivere. Una città che, come raccontano sia Azra Nuhefendić che il giornalista italiano Gigi Riva sempre nel libro, imparava a contare i secondi tra uno sparo e l’altro, a conoscere il momento del cambio di turno – all’alba – tra i cecchini, a capire quali percorsi compiere per essere meno esposti agli spari. La vita che cerca modi per andare avanti. Per vincere la deriva disumana.

Un progetto che certamente parte dalla polisemia data dalla parola shooting, avvicinando i piani e interrogando chi guarda, ma che da quella polisemia, infine, si discosta. Perché lo scatto fotografico, qui vera antitesi dello sparo, fissa il momento. E rende immortali.

Valentina Sala

Di seguito l’articolo dedicato alla rassegna “1992-2022. La guerra in casa” del Consorzio Villa Greppi, curata da Daniele Frisco: