“Looking for a moment when the world seems right…”

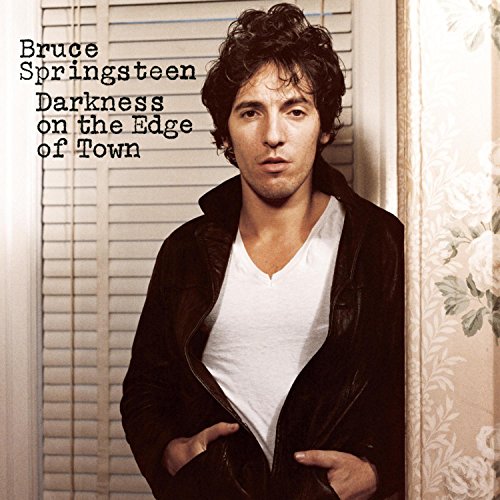

“Teenage wasteland”: basterebbero queste due parole prese in prestito dagli Who di Baba O’Riley per spiegare l’intreccio di frustrazione, rabbia e delusione che frullano nella testa dell’allora nemmeno trentenne Bruce Springsteen, alle prese con le registrazioni di quello che nel giro di alcuni interminabili mesi di duro lavoro sarebbe diventato il suo quarto album in studio. Quello che si appresta a scrivere i tasselli necessari alla costruzione di Darkness on the edge of town è uno Springsteen reduce dal successo clamoroso del precedente Born to run, ma dei sogni di gloria, delle fughe romantiche in auto e del furore giovanile non è rimasto quasi più nulla. I sogni di evasione e redenzione di Mary, Terry, Magic Rat e di tutti gli altri protagonisti di quei solchi si sono infranti contro il muro della realtà americana di fine anni ’70, mentre la crisi economica e quella “città piena di perdenti” cantata in Thunder Road hanno imbrigliato e risucchiato tutti quanti, comprese le energie di chi, giovane e innocente, prometteva alla sua Mary di andarsene via a tutti i costi.

Tutto questo – unito ad alcune controversie legali relative ai contratti con l’allora manager Mike Appel, che di fatto fino a giugno del ‘77 impediscono al rocker americano di entrare in studio di registrazione con la E Street Band – ha generato nel giovane Springsteen un misto di sentimenti contrastanti, un insieme di desolazione e di incazzatura repressa che covano lentamente sottopelle, la cui unica miccia di disinnesco sembra essere l’ossessione che lo porta a scrivere di getto una canzone dopo l’altra: tra il 1977 e il 1978 nascono una marea di nuove canzoni, alcune dure, spigolose e taglienti, altre più pop, calde e ricche di sax e tastiere. Tra le innumerevoli chicche di questo periodo, come a sublimare tutta questa situazione, arriva anche The Promise, la più grande canzone mai scritta sulla disillusione e su quella sensazione di amaro che resta in bocca quando i sogni e le promesse si disintegrano di colpo, dopo averci creduto per lungo tempo; The Promise è una delle canzoni più belle e intense di tutto il repertorio springsteeniano, ma nonostante questo vedrà la luce soltanto trent’anni dopo proprio perché raccontava a suon di metafora la causa legale in corso tra Springsteen e Appel. Per il resto, le sessioni di lavoro tenute nella fattoria affittata ad Holmdel nel New Jersey, che porteranno a Darkness e alle sue dieci canzoni finali, lasceranno sul campo di battaglia una sterminata gemma di outtakes: brani come Because the night o Rendezvous negli anni faranno la fortuna dei collezionisti e dei fans, finché non verranno pubblicati ufficialmente nello straordinario box celebrativo The Promise: Darkness on the edge of town Story uscito nel 2010… ma questa è tutta un’altra storia!

Tutto questo – unito ad alcune controversie legali relative ai contratti con l’allora manager Mike Appel, che di fatto fino a giugno del ‘77 impediscono al rocker americano di entrare in studio di registrazione con la E Street Band – ha generato nel giovane Springsteen un misto di sentimenti contrastanti, un insieme di desolazione e di incazzatura repressa che covano lentamente sottopelle, la cui unica miccia di disinnesco sembra essere l’ossessione che lo porta a scrivere di getto una canzone dopo l’altra: tra il 1977 e il 1978 nascono una marea di nuove canzoni, alcune dure, spigolose e taglienti, altre più pop, calde e ricche di sax e tastiere. Tra le innumerevoli chicche di questo periodo, come a sublimare tutta questa situazione, arriva anche The Promise, la più grande canzone mai scritta sulla disillusione e su quella sensazione di amaro che resta in bocca quando i sogni e le promesse si disintegrano di colpo, dopo averci creduto per lungo tempo; The Promise è una delle canzoni più belle e intense di tutto il repertorio springsteeniano, ma nonostante questo vedrà la luce soltanto trent’anni dopo proprio perché raccontava a suon di metafora la causa legale in corso tra Springsteen e Appel. Per il resto, le sessioni di lavoro tenute nella fattoria affittata ad Holmdel nel New Jersey, che porteranno a Darkness e alle sue dieci canzoni finali, lasceranno sul campo di battaglia una sterminata gemma di outtakes: brani come Because the night o Rendezvous negli anni faranno la fortuna dei collezionisti e dei fans, finché non verranno pubblicati ufficialmente nello straordinario box celebrativo The Promise: Darkness on the edge of town Story uscito nel 2010… ma questa è tutta un’altra storia!

“Talk about a dream, try to make it real…”

Sebbene nella testa di Springsteen tra Born to run e Darkness on the edge of town ci sarebbe dovuto essere un altro album di transizione – documentato per l’appunto dalle outtakes del periodo, come Gotta get the feeling, Wrong side of the street o Save my love – l’inesorabile attesa per la risoluzione della vertenza legale e la conseguente possibilità di registrare le nuove tracce porta a dilatare enormemente i tempi, tanto da far sfumare il progetto di un disco interlocutorio e far propendere Bruce per la pubblicazione diretta di Darkness on the edge of town. La tensione accumulata dal Boss in quei mesi di stop forzato, la frustrazione per una situazione che rischiava di sfuggirgli di mano e la band bloccata per settimane intere a imparare le nuove canzoni non poteva non essere convogliata in un disco duro, tagliente e spigoloso come quello realizzato nel 1978, tanto che il salto dalla “teenage wasteland” degli Who ai “bassifondi” delle Badlands cantate da Springsteen appare oggi come un passaggio quasi del tutto naturale e obbligato. Dopo svariate correzioni e infinite liste provvisorie di canzoni, il 2 giugno 1978 Darkness on the edge of town fa finalmente la sua comparsa nei negozi di dischi americani, con i suoi dieci brani così coesi ed essenziali da dover essere ascoltati tutti d’un fiato uno dietro l’altro, quasi come se l’album fosse un concept senza la pretesa né la presunzione di esserlo: dieci brani che senza raccontare una storia lineare parlano tutti di sfide quotidiane, di personaggi che lasciata da parte l’ingenuità dei vent’anni si ritrovano a rapportarsi con il mondo reale e le sue storture, alla ricerca di un’identità difficile da trovare e di scelte da compiere con conseguenti e inevitabili prezzi da pagare.

Fin dalle prime battute Darkness on the edge of town appare come un viaggio introspettivo negli abissi del dolore e delle paure più vere e profonde, a cui però fa da contraltare una lenta e faticosa risalita, una spinta a reagire senza però lo slancio e la romantica ingenuità di Born to run o Thunder road. In Darkness ritroviamo gli stessi protagonisti cantati da Springsteen pochi anni prima, un po’ più invecchiati ma mai vinti né sconfitti, che vivono la propria esistenza facendo i conti con quella “oscurità ai margini della città” che non si son potuti lasciare alle spalle come avrebbero desiderato: “la città piena di perdenti” li trattiene ancora e loro devono affrontare tutta una serie di problemi che la vita gli propina giorno dopo giorno. Nella lotta per sopravvivere a un mondo tutt’altro che facile (Badlands) non bastano più i sogni di evasione, le macchine decapottabili o le highways su cui scorrazzare rincorrendo il sole di un giorno che deve ancora nascere: in Darkness on the edge of town la salvezza finale non sta più nel romanticismo, ma piuttosto nell’onestà di un lavoro quotidiano che dia sostentamento anche se è alienante (Factory), nel passaggio dall’età della giovinezza a quella della maturità (Racing in the street), nell’impegno costante a spendersi per il meglio che si può (“I’ve done my best to live the right way, I get up every morning and go to work each day…”) e nella dedizione quotidiana a crederci comunque, sia per le speranze mai dome di un futuro migliore che deve esistere per forza da qualche parte (The promised land), sia per dare un senso agli affetti provati nei confronti di una donna alla quale si tiene (Prove it all night). Anche la strada – da sempre cifra stilistica del songwriting di Springsteen – non è più elemento di fuga liberatoria e spensierata, bensì terreno su cui portare la propria vita per andare alla ricerca di un senso che non sempre si riesce a trovare (Something in the night), una strada intesa come luogo infernale in cui sfogare la propria rabbia (Streets of fire), emblema di un mondo difficile dove fare i conti con sé stessi, con la propria vita e i conflitti mai risolti coi propri genitori (Adam raised a Cain). Alla base dei brani di Darkness on the edge of town c’è una comunità che vive costantemente sotto pressione, ma è altrettanto vero che i personaggi cantati da Springsteen hanno la capacità (e il dovere) di non arrendersi mai, poiché anche “nell’oscurità esistono mondi capaci di brillare” (Candy’s room). È questo il vero punto focale dell’album, oltre che di buona parte dell’epica springsteeniana: la convinzione dei suoi protagonisti (e del loro autore) che una volta pagato il prezzo per un’infelicità derivata dalla distanza sempre più tangibile fra realtà quotidiana e sogno americano (“you want it, you take it, you pay the price”, canta Bruce in Prove it all night) si riuscirà comunque a guardare la città dall’alto della cima della collina e non più subendone l’oscurità dei suoi margini (Darkness on the edge of town): “I’ll be on that hill…”, perché alla fine “it ain’t no sin to be glad you’re alive”, non è un peccato essere felici di esser vivi e riuscire a sopravvivere, pur con tutta la fatica che questo comporta.

“It’s the working, the working, just the working life…”

Doppia rullata e si parte subito forte con Badlands, che spalanca le porte e dà sfogo a tutta la tensione accumulata nel tempo, imponendosi subito come inno se non generazionale degno del miglior rock anni ’70, almeno come hit assoluta nel repertorio springsteeniano: da una parte c’è la tipica working class americana che fatica a tirare avanti ogni giorno (“Workin’ in the fields till you get your back burned, workin’ ‘neath the wheel till you get your facts learned…”), dall’altra una società sorda che non guarda in faccia a nessuno, nella quale però “il povero vuole essere ricco, il ricco vuole essere re e il re non è soddisfatto finché non possiede tutto quanto”. Tuttavia per un ragazzo non ancora trentenne è impossibile cedere alla sconfitta o all’impotenza (“I believe in the love that you gave me, I believe in the faith that could save me, I believe in the hope and I pray that some day it may raise me above these badlands…”), quindi viene naturale urlare a pieni polmoni tutta l’incazzatura rispetto a un mondo in cui fatica a trovare il suo posto (“I wanna find one face that ain’t looking through me, I wanna find one place, I wanna spit in the face of these badlands…”), un mondo nel quale gli viene rinfacciata qualsiasi cosa, come se fosse addirittura una “colpa essere vivi” (“For the ones who had a notion, a notion deep inside that it ain’t no sin to be glad you’re alive…”). Ritmo indiavolato e testo importantissimo per un brano che non è soltanto un semplice e perfetto pezzo d’apertura, ma è un manifesto programmatico per tutto il disco e le tracce che seguono.

La stessa carica emotiva, intrisa di rabbia e frustrazione, si riversa nella successiva Adam raised a Cain, canzone nella quale Springsteen per la prima volta mette a fuoco il suo difficile e conflittuale rapporto con il padre: “con lo stesso sangue che scorre nelle vene – dice in un testo ricco di metafore e riferimenti biblici – Adamo ha generato un Caino”, già a partire dal momento del battesimo e per tutti gli anni a seguire (“In the summer that I was baptized my father held me to his side… We were prisoners of love, a love in chains, he was standin’ in the door, I was standin’ in the rain with the same hot blood burning in our veins, Adam raised a Cain…”). Un testo figlio dell’educazione cattolica ricevuta da Springsteen e alcuni assoli di chitarra che sembrano delle rasoiate fanno da cornice a un pezzo durissimo, sia nei suoni che nei contenuti, ovvero quei rapporti padre-figlio al limite del sopportabile che verranno ripresi nei dischi successivi con Independence day e My father’s house.

Le atmosfere si fanno in apparenza più rilassate con la prima ballata del disco, ma Something in the night è tutt’altro che un brano tranquillizzante: sotto le pacate note del pianoforte di Roy Bittan si cela un testo carico di amarezza, di gente che vaga di notte sulla Kinglsey Avenue del New Jersey alla ricerca di qualcosa che non trova (“Chasing something in the night…”) o, peggio ancora, di qualcosa che anche nel caso venisse trovato, verrebbe subito strappato via a forza da qualcun altro che ha interesse a fregarglielo: “You’re born with nothing and better off that way, soon as you’ve got something they send someone to try and take it away…”. Una canzone sommessa e disillusa, piena di una solitudine esistenziale che né il rock sparato dalla radio né il piede a tavoletta sull’acceleratore sanno lenire, un brano che ha nel suo lento incedere e nell’urlo finale liberatorio le sue caratteristiche principali.

Candy’s room narra di un amore quasi impossibile, cupo e contrastato, per una prostituta; con il suo climax teso, la musica rende bene l’idea dei sentimenti che animano il protagonista: per entrare nel mondo di Candy lui deve percorrere un corridoio scuro (“In Candy’s room there are pictures of her heroes on the wall, but to get to Candy’s room you gotta walk the darkness of Candy’s hall…”), mentre lei gli ricorda che anche nell’oscurità e nelle difficoltà di tutti i giorni esistono mondi nascosti in grado di brillare (“She says baby if you wanna be wild you got a lot to learn, close your eyes, let them melt, let them fire, let them burn ‘cause in the darkness there’ll be hidden worlds that shine…”).

Il passaggio dall’età della spensieratezza e dell’innocenza a quello della maturità e dell’esperienza è tratteggiato nella sbalorditiva bellezza di Racing in the street e del suo incedere lento a suon di pianoforte: la strada da percorrere per i due protagonisti di Thunder Road non è più quella della fuga liberatoria da una città di perdenti che ormai li ha intrappolati, lasciandogli giusto qualche momento di vana evasione come le corse serali in macchina, ma quella della consapevolezza e del metaforico raggiungimento del mare dove lavare via dalle mani tutti i peccati commessi, in attesa di una redenzione definitiva: “She sits on the porch of her daddy’s house, but all her pretty dreams are torn, she stares off alone into the night with the eyes of one who hates for just being born, for all the shut down strangers and hot rod angels rumbling through this promised land, tonight my baby and me we’re gonna ride to the sea and wash these sins off our hands…”.

Una redenzione, quella di Racing in the street, che si fa atto di fede concreto in The promised land, una ballatona a suon di armonica e chitarra carica di speranza basata sul lavoro e sull’impegno quotidiano (“Working all day in my daddy’s garage, driving all night chasing some mirage… I’ve done my best to live the right way, I get up every morning and go to work each day…”), unito all’ottimismo di chi cerca di non cedere alla disillusione perché è convinto che esista comunque una Terra Promessa, intesa come mito della frontiera, verso cui spingersi e portarsi: “Blow away the dreams that tear you apart, blow away the dreams that break your heart, blow away the lies that leave you nothing but lost and brokenhearted… Mister I ain’t a boy, no I’m a man and I believe in a promised land…”.

Una fede concreta che si scontra però ogni giorno con la working life descritta in Factory, in cui Springsteen racconta in maniera essenziale gli effetti nefasti causati da tutti quei lavori che in cambio di sostentamento annientano le vite di chi, come successo per anni a suo padre, ogni mattina varca i cancelli di una fabbrica (“Factory takes his hearing, factory gives him life…”), rovinando per sempre la propria vita e di riflesso quella di chi gli sta intorno: “Early in the morning factory whistle blows, man rises from bed and puts on his clothes… Through the mansions of fear, through the mansions of pain I see my daddy walking through them factory gates in the rain… End of the day, factory whistle cries men walk through these gates with death in their eyes…”. Un brano dalla forte coscienza sociale e politica, il primo di una lunga per Springsteen, a cui seguiranno negli anni, per esempio, The ghost of Tom Joad e Jack of all trades.

La condizione di imprigionamento in una realtà distorta e di impossibilità a riuscire a modificare le cose già abbozzata in Something in the night torna prepotente in Streets of fire, dove ancora una volta la notte e la strada fanno da sfondo alle miserie di un personaggio perdente (“I’m wandering, a loser down these tracks…”) che si accorge di esser stato fregato dalla vita e dai suoi stessi sogni (“And when you realize how they tricked you this time and it’s all lies but I’m strung out on the wire in these streets of fire…”), ma che allo stesso tempo sa che comunque deve cercare di resistere a tutti i costi: “I’m dying, but girl I can’t go back ‘cause in the darkness I hear somebody call my name…”.

L’intreccio di disperazione e resistenza, rabbia e autoconvincimento, frustrazione e voglia di reagire lasciano le “strade di fuoco” per trovare un raggio di luce e una maggiore positività nella successiva Prove it all night, altra canzone in cui emerge chiaramente il senso dell’impegno, dell’etica e dello spendersi al meglio che si può applicato anche al mondo degli affetti personali: “I’ve been working real hard trying to get my hands clean, tonight we’ll drive that dusty road from Monroe to Angeline to buy you a gold ring and pretty dress of blue, baby just one kiss will get these things for you…”. Tuttavia anche per provare il proprio amore serve lavorare duro e non si può fare altrimenti (“Prove it all night, girl there’s nothing else that we can do…”), ma il sentimento è così forte da rendere reale e credibile tutto ciò che potrebbe apparire solo come un grande sogno (“If dreams came true, oh wouldn’t that be nice, but this ain’t no dream we’re living through tonight…”).

A suggello di tutti questi discorsi, ecco la titletrack Darkness on the edge of town, perfetta chiusura del cerchio iniziato con Badlands e proseguito fra pochi alti e molti bassi in tutte le altre tracce del disco: i due protagonisti iniziali hanno vissuto le proprie vite e ora si trovano lontani (“Now I hear she’s got a house up in Fairview and a style she’s trying to maintain… Some folks are born into a good life, other folks get it anyway anyhow, I lost my money and I lost my wife, them things don’t seem to matter much to me now…”); tuttavia nel percorso di resistenza e riscatto finale tutto questo non conta più: al protagonista interessa solo raggiungere la cima della collina che domina la città con quel poco che gli è rimasto (“Tonight I’ll be on that hill ‘cause I can’t stop, I’ll be on that hill with everything I got…”), pagare il prezzo per una vita vissuta sempre in bilico tra sogni realizzati e promesse infrante (“Lives on the line where dreams are found and lost, I’ll be there on time and I’ll pay the cost…”), consapevole che però alla fine è riuscito a raggiungere la collina e guardare dall’alto quel mondo nel quale, con fatica e dedizione, è stato in grado di resistere e ottenere tutto ciò che si può trovare pur vivendo nell’oscurità ai margini della città (“For wanting things that can only be found in the darkness on the edge of town…”).

“Mister I ain’t a boy, no I’m a man, and I believe in a promised land…”

Ci sono album che ti cambiano la vita, o almeno te la scombussolano per bene; per gli springsteeniani della prima ora dev’esser successo con Born to run, ma per un ragazzo adolescente e incazzato col mondo che ha conosciuto Springsteen soltanto decenni più tardi, questo disco non poteva che coincidere proprio con Darkness on the edge of town: senza dubbio è il disco più ruvido e livido della produzione di Springsteen e proprio quest’anno festeggia le sue prime quaranta candeline senza dimostrare nemmeno un minimo cenno di invecchiamento. Oggi come nel 1978, infatti, sono ancora tanti quelli che si trovano disperatamente a cercare qualcosa nella notte, girando per i bassifondi della propria città, sfogando tutta la rabbia che nutrono in corpo per una società e una working life che non li soddisfa, in attesa di raggiungere quanto prima la famosa terra promessa, a costo di correre o gareggiare sulle strade di fuoco e di dover dimostrare per tutta la notte le loro buone intenzioni. Adamo avrà anche generato un Caino, ma il sangue che scorre nelle vene è sempre quello e ancora oggi, come quarant’anni fa, sappiamo bene che nell’oscurità ci sono mondi nascosti in grado di brillare, come a dire che nonostante tutti i problemi della vita, esiste una chance di redenzione per chiunque, anche nei momenti più difficili, anche quando ci sembra di essere risucchiati e stritolati nell’oscurità che ingloba i margini delle nostre vite; ed è proprio nei momenti di maggior sconforto che un disco come Darkness on the edge of town sprigiona tutta la sua utilità, oltre che naturalmente la sua quarantennale ed intatta maestosità artistica.

Matteo Manente