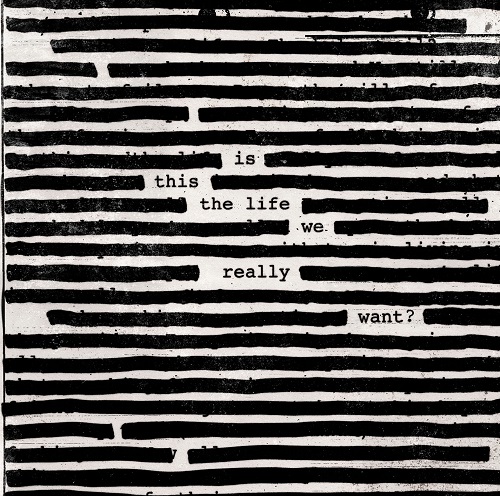

“È questa la vita che vogliamo veramente?”. È l’interrogativo non da poco alla base del nuovo album di Roger Waters, bassista ed ex membro dei Pink Floyd, che con Is this the life we really want? è tornato sul mercato discografico a distanza di venticinque anni dal precedente e acclamato Amused to death. E siccome a porsi questa domanda nemmeno troppo velatamente retorica è proprio uno come Roger Waters, non è difficile intuire quanto la risposta sia scontata, conosciuta e irrimediabilmente segnata dal suo diffuso sentimento di pessimismo e di rabbia nei confronti dell’umanità tutta, governanti in testa: si sa, quando Waters si arrabbia e inizia a scavare fra tutti i suoi dubbi e le sue angosce più profonde, spesso il risultato è un disco che lascia il segno.

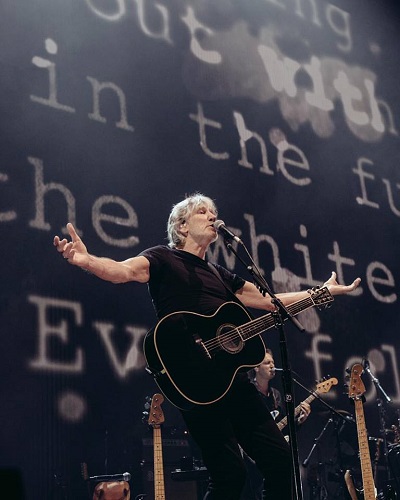

Tutto Is this the life we really want è infatti abitato da atmosfere cupe e a tratti persino apocalittiche, con andature musicali lente, prevalentemente acustiche e con canzoni che riflettono in pieno la paura e la tensione del mondo contemporaneo. Nessun inno rock, nessun assolo lacerante di chitarra elettrica né batteria o basso troppo in risalto: a dominare le dodici nuove tracce prodotte da Nigel Godrich (già al lavoro con Radiohead, REM e McCartney) sono da una parte brani con arrangiamenti più soffusi e dilatati, costruiti quasi sempre sugli intrecci fra chitarre acustiche e pianoforte; dall’altra pezzi cupi e tetri basati sul suono dei sintetizzatori, il tutto condito dai soliti effetti sonori fuoricampo tipici del mondo watersiano. L’ex Pink Floyd di suo ci mette la voce – definitiva, luciferina e tagliente come non mai – ma soprattutto le liriche dei testi, che non risparmiano critiche ai potenti di turno – Trump su tutti – e più in generale alla società contemporanea, rea secondo il musicista inglese di aver tradito le aspettative di riscatto generatesi alla fine della Seconda guerra mondiale ed essersi al contrario involuta fino alle storture – guerre, dittature, migrazioni di massa – che oggi ben conosciamo.

Tutto Is this the life we really want è infatti abitato da atmosfere cupe e a tratti persino apocalittiche, con andature musicali lente, prevalentemente acustiche e con canzoni che riflettono in pieno la paura e la tensione del mondo contemporaneo. Nessun inno rock, nessun assolo lacerante di chitarra elettrica né batteria o basso troppo in risalto: a dominare le dodici nuove tracce prodotte da Nigel Godrich (già al lavoro con Radiohead, REM e McCartney) sono da una parte brani con arrangiamenti più soffusi e dilatati, costruiti quasi sempre sugli intrecci fra chitarre acustiche e pianoforte; dall’altra pezzi cupi e tetri basati sul suono dei sintetizzatori, il tutto condito dai soliti effetti sonori fuoricampo tipici del mondo watersiano. L’ex Pink Floyd di suo ci mette la voce – definitiva, luciferina e tagliente come non mai – ma soprattutto le liriche dei testi, che non risparmiano critiche ai potenti di turno – Trump su tutti – e più in generale alla società contemporanea, rea secondo il musicista inglese di aver tradito le aspettative di riscatto generatesi alla fine della Seconda guerra mondiale ed essersi al contrario involuta fino alle storture – guerre, dittature, migrazioni di massa – che oggi ben conosciamo.

In quest’ottica brani come Broken bones, Déjà vu, The last refugee o Picture that suonano come manifesti perfetti del disco, un album che musicalmente concede più di un richiamo – per giunta nemmeno troppo velato – a certe sonorità tipiche dei Pink Floyd del periodo Animals e Wish you were here, oltre che a qualche influenza inevitabilmente figlia di altri capolavori come The Wall e The dark side of the moon. Insomma, nascondere il passato, specie per uno come Roger Waters, è impresa impossibile, oltre che inutile: uno che ha influenzato in modo indelebile la cultura musicale degli ultimi cinquant’anni può permettersi di fare quel che gli pare, compreso il gioco dei richiami a questo o a quel pezzo della sua carriera. Non sorprendetevi più di tanto, quindi, se quella chitarra acustica in Déjà vu suona esattamente a metà strada fra Mother e Pigs on the wing, così come se le voci che fuoriescono da una tv in apertura di The last refugee fanno il verso a Nobody home, o ancora se tutti quegli effetti sonori fuori campo ricordano altrettante esplosioni, urla, gabbiani e cocci di vetro in frantumi già sentiti altrove, cani ululanti in stile Dogs o ticchettii e battiti pulsanti come in Time e Speak to me/Breath. D’altronde il bagaglio culturale di Waters è questo e Dio lo benedica per tutto quel che ha fatto in decenni di musica! Tuttavia, al netto di tutti questi simpatici “déjà vu” musicali – da sempre una delle cifre stilistiche più significative dello stesso Waters – la vera differenza in questo album la fanno i testi, insieme a una buona parte delle canzoni, ottimamente scritte, composte e arrangiate.

When we were young, introdotto da un battito cardiaco in stile The dark side of the moon, è il classico inizio-non inizio caro a Waters, un brano di apertura che è il preludio perfetto per l’acustica Déjà vu e il salmodiare della sua voce, che interpreta divinamente – prima sussurrando e poi crescendo fino all’urlo disperato – uno dei vertici assoluti del disco. Un brano che è reso ancor più epico dal sapiente uso degli archi, che si affiancano alla ritmica della chitarra fino all’apice in cui avviene un’esplosione che manda in frantumi tutta l’apparente armonia della canzone, con la voce di Waters che s’impenna in un urlo lacerante. L’artista inglese si mette nei panni di Dio per constatare amaramente che al suo posto avrebbe potuto fare di meglio, viste le sorti malate di un’umanità in declino: “If I had been God / wth my staff and my rod / If I had been given the nod / I believe I could have done a better job…” (“Se fossi stato Dio / con il mio bastone e la mia bacchetta / se mi fosse stato dato il permesso / credo sarei riuscito a fare un lavoro migliore…”).

When we were young, introdotto da un battito cardiaco in stile The dark side of the moon, è il classico inizio-non inizio caro a Waters, un brano di apertura che è il preludio perfetto per l’acustica Déjà vu e il salmodiare della sua voce, che interpreta divinamente – prima sussurrando e poi crescendo fino all’urlo disperato – uno dei vertici assoluti del disco. Un brano che è reso ancor più epico dal sapiente uso degli archi, che si affiancano alla ritmica della chitarra fino all’apice in cui avviene un’esplosione che manda in frantumi tutta l’apparente armonia della canzone, con la voce di Waters che s’impenna in un urlo lacerante. L’artista inglese si mette nei panni di Dio per constatare amaramente che al suo posto avrebbe potuto fare di meglio, viste le sorti malate di un’umanità in declino: “If I had been God / wth my staff and my rod / If I had been given the nod / I believe I could have done a better job…” (“Se fossi stato Dio / con il mio bastone e la mia bacchetta / se mi fosse stato dato il permesso / credo sarei riuscito a fare un lavoro migliore…”).

Voci esterne provenienti da qualche radio o tv introducono le prime note di The last refugee, che affronta il tema scottante delle migrazioni e già dai primi accenni di tastiere assume i toni catastrofici che la contraddistinguono per tutta la sua durata. Waters immagina un’ultima rifugiata che alla fine dell’ultima guerra cerca di ricominciare a vivere normalmente: purtroppo però tutto questo è solo un sogno, poiché le guerre non finiscono mai e non ci sarà mai un ultimo e definitivo rifugiato.

Picture that prosegue nel sondare a fondo tra le angosce dell’animo umano, grazie a un ritmo martellante e costantemente in tensione, con echi di Animals ovunque e un testo pieno zeppo di riferimenti all’attualità – indovinate un po’ chi sarà mai quel “leader with no fucking brians” citato nel testo? – e a situazioni che Waters immagina di ipotetico accadimento, ma che in realtà sono già sotto gli occhi di tutti: “Picture your kid with his hand on the trigger / Picture prosthetics in Afghanistan / Picture a courthouse with no fucking laws / Picture a cathouse with no fucking whores / Picture a shithouse with no fucking drains / Picture a leader with no fucking brains…”. (“Immagina tuo figlio con la mano sul grilletto / Immagina protesi in Afghanistan / Immagina un tribunale senza una cazzo di legge / Immagina un bordello senza una cazzo di puttana / Immagina un cesso senza un cazzo di scarico / Immagina un leader senza un cazzo di cervello…”).

Broken bones è forse uno dei pezzi meglio riusciti dell’intero disco: sicuramente è il più arrabbiato, accusatorio ed esplicitamente incazzato con l’attuale società e i suoi governanti, che hanno tradito ogni sogno o utopia usciti dalle ceneri del secondo conflitto mondiale, riducendo ogni speranza ad ossa rotte. Waters accusa la società contemporanea di non aver imparato nulla dagli eventi del passato, avendo tradito e barattato la libertà riconquistata a fatica con il fatidico “sogno americano”, di cui ancora oggi si pagano le conseguenze: “When World War II was over / Though the slate was never wiped clean / We could have picked over them broken bones / We could have been free / But we chose to adhere to abundance / We chose the American Dream / And oh, Mistress Liberty, how we abandoned thee…” (“Quando finì la seconda guerra mondiale / Nonostante la lavagna non fu mai cancellata / Avremmo potuto scegliere le loro ossa rotte / Avremmo potuto essere liberi / Scegliemmo invece di aderire all’abbondanza / Scegliemmo il sogno americano / E oh, Signorina Libertà, quanto vi abbiamo abbandonata…”). L’analisi del bassista inglese si conclude con un velo ancor più pessimistico, quando (ri)afferma il vecchio caro concetto del “we don’t need no education”, ovvero che le nuove generazioni non hanno nulla da imparare da quelle precedenti e che anzi, visti gli effetti prodotti, è meglio che non lo facciano affatto: “We cannot turn back the clock / Cannot go back in time / But we can say: fuck you, we will not listen to / Your bullshit and lies…” (“Non possiamo rimettere indietro l’orologio / Non possiamo tornare indietro nel tempo / Ma possiamo dire: fottetevi, non ascolteremo / Le vostre cazzate e bugie…).

Is this the life we really want si apre con la voce riprodotta di Trump ed è un mix di suoni e parole sempre più critiche rispetto alla violenza quotidiana, ai diritti calpestati e alla paura del diverso che ci viene inculcata dai mass media, con il testo che è frutto di una poesia scritta da Waters nel 2008: “And every time a student is run over by a tank / And every time a pirate’s dog is forced to walk the plank / Every time a Russian bride is advertised for sale / And every time a journalist is left to rot in jail / Every time a young girl’s life is casually spent / And every time a nincompoop becomes the president / Every time somebody dies reaching for their keys / And every time that Greenland falls in the fucking sea / is because all of us, the blacks and whites / Chicanos, Asians, every type of ethnic group…” (E ogni volta che uno studente viene travolto da un carro armato / E ogni volta che il cane di un pirata viene forzato alla passerella / Ogni volta che una moglie russa viene pubblicizzata come in vendita / E ogni volta che un giornalista viene lasciato a marcire in cella / Ogni volta che la vita di una giovane ragazza si esaurisce con futilità / E ogni volta che uno sciocco diventa il presidente / Ogni volta che qualcuno muore allungandosi nel prendere le sue chiavi / E ogni volta che la Groenlandia cade nel fottuto mare / E’ per via di tutti noi, i bianchi, i neri, Messicani, Asiatici, ogni tipo di gruppo etnico…”. Quella cantata da Waters nella title-track è una marcia funebre senza possibilità di redenzione e il disprezzo del musicista nei riguardi del genere umano si fa ancora più grande per il fatto che di fronte a tutte queste ingiustizie non c’è mai stato alcun segnale di reazione o di rivolta, ma solo indifferenza e menefreghismo generale.

La stessa incazzatura per l’indifferenza globale nei confronti del dolore altrui è alla base di Bird in a gale, canzone legata alla cronaca e all’attualità tragica della vicenda di Aylin, il bimbo siriano morto su una spiaggia turca l’estate scorsa: un’immagine che avrebbe dovuto scuotere e risvegliare le coscienze di tutti e che invece è caduta nel dimenticatoio dell’indifferenza e dell’incapacità di reagire tipica di questi anni bui; l’empatia di Waters al dramma del piccolo profugo si esplicita nei versi finali della canzone: “The loon is howling at the sea / Can I crash out on your floor? / Is there room in the story for me?” (La strolaga ulula al mare / Posso buttarmi a dormire sul tuo pavimento? / C’è spazio per me nella storia?).

A un primo ascolto The most beautiful girl è il brano meno d’impatto del lotto, anche se una volta letto il testo le impressioni cambiano: si tratta infatti di una ballata eterea in cui Waters parrebbe parlare d’amore, ma la “most beautiful girl” è invece una donna morta sotto il peso di un bulldozer in qualche angolo di Medio Oriente devastato da guerre e distruzione: “She may well have been / The most beautiful girl in the world / Her life snuffed out / Like a bulldozer crushing a pearl…” (“Avrebbe potuto essere / La ragazza più bella del mondo / La sua vita spenta / Come un bulldozer sopra una perla…”).

A un primo ascolto The most beautiful girl è il brano meno d’impatto del lotto, anche se una volta letto il testo le impressioni cambiano: si tratta infatti di una ballata eterea in cui Waters parrebbe parlare d’amore, ma la “most beautiful girl” è invece una donna morta sotto il peso di un bulldozer in qualche angolo di Medio Oriente devastato da guerre e distruzione: “She may well have been / The most beautiful girl in the world / Her life snuffed out / Like a bulldozer crushing a pearl…” (“Avrebbe potuto essere / La ragazza più bella del mondo / La sua vita spenta / Come un bulldozer sopra una perla…”).

Il titolo di brano più floydiano spetta con ogni probabilità a Smell the roses, singolo apripista di tutto il lavoro e figlio diretto di Animals – Dogs nello specifico, ma non mancano anche echi di Have a cigar e Welcome to the machine – con tanto di cani ululanti a metà del brano, che abbaiano feroci in un lamento collettivo prima dell’unico assolo di chitarra presente nel disco. Waters si augura che il vento che porta il profumo delle rose – simbolo di pace e tranquillità – possa non cambiare mai; ma questa speranza lascia presto il posto all’odore del fosforo e della carne bruciata, tipici delle guerre sparse in tutto il mondo, da sempre oggetto di critiche da parte di Roger Waters: “Wake up, wake up and smell the roses / Close your eyes and pray this wind don’t change…” (“Svegliati, svegliati e odora le rose / Chiudi gli occhi e spera che questo vento non cambi…”). Niente profumo di rose, quindi, ma stanze in cui si fabbricano bombe personalizzate, si affossano i “se” e i “ma” e le coscienze si appiattiscono in nome del profitto e del denaro: “Come on honey it’s real money / This is the room where they make the explosives / Where they put your name on the bomb / Here’s where they bury the buts and the ifs / And scratch out words like right and wrong…” (Dai tesoro, sono soldi veri / Questa è la stanza dove facciamo esplosivi / Dove mettono il tuo nome sulla bomba / Qui è dove seppelliscono i se e i ma / E depennano parole come giusto e sbagliato…”). Praticamente l’apocalisse in musica, con una progressione armonica dilatata, intramezzata da cani ululanti e carica di una tensione che non accenna a placarsi né a diminuire nel corso del brano.

Le ultime tre canzoni – Wait for her, Oceans apart e Part of me died – costituiscono di fatto la suite di un’unica canzone divisa in tre atti che parla dell’amore come sola via di salvezza, la chiave di volta proposta da Waters come ultima spiaggia dopo tanto orrore e sfiducia nel genere umano.

Wait for her è una ballad delicatissima che poggia soltanto su chitarra acustica e pianoforte, in cui il protagonista aspetta l’amata intesa come l’unica che possa offrirgli una possibilità di redenzione: “All along the barricades wait for her / And if she comes soon wait for her / And if she comes late wait / Let her be still…” (Per tutte le barricate aspettala / E se verrà presto aspettala / E se verrà tardi aspetta / Lascia che sia serena…”). Oceans apart è il classico brano di raccordo tanto usato da Waters in tutti i suoi concept album, perfetto ponte fra l’attesa dell’amata e le conseguenze di quell’incontro, che coincidono e sfumano nella conclusiva Part of me died: “She was always here in my heart / Always the love of my life / We were strangers, oceans apart / But when I laid eyes on her / a part of me died…” (Lei è stata sempre qui nel mio cuore / Sempre l’amore della mia vita / Eravamo sconosciuti, oceani divisi / Ma quando posai gli occhi su di lei / Una parte di me morì…”).

Part of me died vive quasi inaspettatamente un ribaltamento di prospettive dal sapore vagamente consolatorio: quando gli occhi del protagonista cadono su quelli dell’amata, la sua parte più subdola, spietata e invidiosa (“The part that is envious / cold hearted and devious…”) muore di colpo, svanendo come per magia e portandosi via tutto il peggio di se stesso; è il potere infinito dell’amore, l’unica forza in grado secondo Roger Waters di salvare l’umanità dalla catastrofe in cui si è cacciata: e non importa nemmeno se la donna o lui stesso alla fine periscono, ciò che conta è il potere salvifico di questo ritrovato sentimento, che fa da contraltare ai demoni e alle angosce raccontate in tutti i brani precedenti: “But when I met you that part of me died / Bring me a bowl to bathe her feet in / Bring me my final cigarette / It would be better by far to die in her arms / than to linger in a lifetime of regret…” (Ma quando ti ho incontrato quella parte di me è morta / Portatemi una ciotola in cui lavarle i piedi / Portatemi la mia ultima sigaretta / E’ di gran lunga migliore morire tra le sue braccia / Che tirare avanti in una esistenza di rimpianti…”).

Quello tratteggiato da Roger Waters in questo nuovo lavoro è dunque un grido quasi disperato rivolto all’umanità intera, un ultimo SOS prima della collisione finale, un estremo tentativo di rimettere in carreggiata le sorti di un mondo che pare sempre più votato all’autodistruzione, la cui unica reale àncora di salvezza è rappresentata dall’amore fra i singoli individui; ma anche in questo caso si tratta di un sentimento difficile da perseguire, tanto è intrappolato fra guerre, attentati, droni che uccidono innocenti a comando, rifugiati e gente in fuga dall’orrore che ogni giorno viene alimentato da scelte politiche compiute da leader “with no brains”, folli e deliranti. Di fronte a questo scenario al limite dell’apocalittico, Waters non ha soluzioni pratiche da proporre: le sue canzoni fungono piuttosto da sprone affinché la gente torni a pensare e riflettere prima di compiere scelte che influiranno sul futuro di tutti. Perché nonostante le ossa rotte, tanti politici di infimo livello, dogs e pigs ovunque a dominare meschinamente la scena, da qualche parte bisogna pur ripartire: questo non è assolutamente il mondo – né tanto meno la vita – che vogliamo.

Matteo Manente